Nel luglio

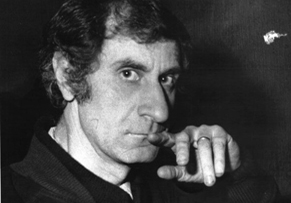

scorso ci ha lasciato Gabriele Cerminara,

uno dei fondatori, il 4 luglio del 1964, di Magistratura democratica, di

cui fu esponente di rilievo nel c.d. gruppo romano. Fu questa

l’articolazione di Md che, non senza forti conflitti anche interni, si

caratterizzò per la sua netta collocazione a sinistra dalla fine degli anni

Sessanta e per tutto il decennio successivo, in un’epoca spesso drammatica, ma

feconda e vitale nella storia della “corrente” e della magistratura, tra

scissioni e aspri conflitti con l’esecutivo, lotta contro le incrostazioni

autoritarie nell’ordine giudiziario, per la libertà di critica alle sentenze e

per l’attuazione della Costituzione.

Md di oggi è, ovviamente, assai

diversa da quella di quasi cinquant’anni fa: molta acqua è passata sotto i

ponti, dalla scissione del dicembre 1969 del gruppo “beriano” (che poi dette

origine ad Unità per la Costituzione radicalizzando a sinistra MD), alla

stagione del terrorismo e della legislazione dell’emergenza, alla progressiva

crescita dell’indipendenza della magistratura fino alla fase, ancora incerta e

di difficile definizione, della nascita di Area. Ma della prima fase, fino agli

anni ‘80, Gabriele fu un protagonista in Md, schierato in difesa del garantismo

e dell’uguaglianza, dell’autonomia di MD rispetto alle mire egemoniche e al

moderatismo PCI, che affermava il primato della rappresentanza politica dei

lavoratori e delle compatibilità del sistema rispetto all’autonomia delle

organizzazioni sindacali e delle istituzioni. Un protagonista che si è sempre

schierato per il garantismo e l’uguaglianza, ma senza alcun personalismo,

perché credeva nell’azione collettiva del gruppo e nell’ intervento nelle

dinamiche espresse dalle articolazioni della sinistra e dalle lotte sociali. Lo

interessava il rapporto tra masse e potere. Affermava che il potere è legittimo

se deriva dalle masse, dalle loro articolazioni in cui si esprime il popolo

sovrano, non dalle élite. Soggetti collettivi, non singoli individui. Soggetti

collettivi, non leader. L’”intellettuale collettivo” Magistratura democratica

per lui era cosa seria, importante, nel quale impegnarsi. Propugnava

l’autonomia di Md rispetto a tutte le forze politiche, anche rispetto a quelle

di sinistra. Grande conquista, risultato di un impegno militante inizialmente

non condiviso da tutta la corrente. Altri gruppi auspicavano l’assimilazione

politico-culturale alle elaborazioni e alle prese di posizione del PCI.

Magistrato di sinistra, non

organico ai partiti della sinistra, criticava i “professorini”, i magistrati

che esaurivano il loro ruolo nel gareggiare fra loro in bravura

tecnico-giuridica. Il magistrato democratico deve essere tecnicamente

preparato, ma deve avere anche, o soprattutto, cultura politica. Cultura

giuridica e cultura politica. Volontà di cambiare la realtà secondo i principi

della Costituzione, anche nelle istituzioni. Nello stesso tempo, però, deve

conoscere anche i limiti del proprio ruolo. Capace delle polemiche più aspre,

assertore dell’assoluta libertà di critica alle sentenze, come dimostrano i

suoi contributi a Quale giustizia, Gabriele era però alieno da ogni

protagonismo e praticava con convinzione un

self restraint, che imponeva il rifiuto di ogni personalizzazione. Ha

sempre conciliato la nettezza e talvolta l’asprezza del dibattito dentro MD con

un profondo rispetto umano per i suoi contraddittori, con un senso di

affettuosa amicizia e umana solidarietà.

Il tema dei rapporti tra

giustizia e politica è più che mai attuale. Lo era ieri (caso Sifar-De Lorenzo,

caso Rocco), lo è ancor oggi (corruzione, rapporti tra uomini politici e

mafia), lo sarà domani. Giusto ricordare un altro esponente di rilievo

del gruppo romano: Ottorino Pesce. Segreto militare: indagare o fermarsi?

Avocazione da parte del procuratore generale. Il processo per la strage di

Piazza Fontana è contrassegnato dalle imposizioni del segreto di stato che ne

hanno segnato la morte. Eppure la questione è ancora attuale, ed è stata

all’esame della Cassazione nella sentenza del 19 settembre scorso nel processo

per il sequestro di Abu Omar.

Md come “intellettuale

collettivo” oggi appare deperito. Il gruppo discute troppo poco al suo interno

e poco all’esterno, mentre il dibattito resta affidato in larga parte agli

sfoghi di militanti e simpatizzanti sulla mailing

list. Neppure di riforme alla Costituzione ci si occupa sempre con

l’impegno dovuto: non si è avviato alcun dibattito sull’introduzione in

Costituzione del “Fiscal Compact” (riforma dell’art. 81).

Profondamente legato al

principio di eguaglianza, all’art. 3/2 della Costituzione, Cerminara ricordava

a tutti, costantemente, la condizione della classe operaia e l’impegno della

Repubblica e, quindi, di tutti i magistrati perché tra i cittadini fosse

realizzata una maggiore eguaglianza. Riteneva il carcere un male talvolta

necessario, ma da limitare al massimo, e rifiutava la logica del carcere come

unica soluzione al disagio sociale. Quando è stato collocato in pensione,

coerente con le sue convinzioni sulla pena nell’accezione dell’art. 27 della

Costituzione, si è impegnato come assistente volontario a Rebibbia, ha

organizzato spettacoli teatrali con i detenuti come attori. Il suo teatro è

sempre stato ideologicamente schierato dalla parte degli umili, dei diseredati.

Amava gli uomini. Era un

umanista concreto, un artista, uno scultore. Discorsi semplici, chiari,

elementari, in una tensione morale di continua ricerca di coerenza tra idee e

stile di vita.

Vincenzo Accattatis, Sergio Mattone, Gianfranco Viglietta

(26 settembre 2012)